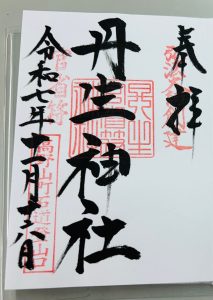

九度山町 丹生官省符神社

先日訪れた女人高野 お大師さまの母公のお寺「慈尊院」

その境内から続く丹生官省符(にうかんしょうふ)神社は、石段を119段あがったところにあります。

816(弘仁7)年、お大師さまによって創建されました。

明治の廃仏廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)までは境内に仏教関連の建造物が建ち並んでいましたが、現在は室町時代に再建された本殿のうち三棟のみ残されています。

石段の途中にある180町石(ちょういし)を右に見ながら石段を登りきると、右手に手水舎がありました。

国の重要文化財である本殿が奥に見えます。

社務所で御朱印をお願いした際に「境内には高野山を望める場所がありますよ。」と教えていただいたので、地面にあるレンガの矢印の通りに立ち、その先を見ると・・・

高野三山のひとつ、楊柳山がはっきりと見えました!

女人禁制の時代にはここから高野山を見て思いを馳せ、祈りを捧げていたのですね。

拝殿には狩場明神と空海の出会いの絵も飾ってありました。拝殿の奥には本殿が見えます。

神社の駐車場手前に179町石(ちょういし)がありました。

石段途中にあった180町石から高野山奥之院の御廟まで約24kmの道のりで、1町(約109m)ごとに町石が建ち並んでいるのです。

お大師さまが高野山を開いた際に道しるべとして建てた木製の卒塔婆を、鎌倉時代 覚斅上人(かくきょうしょうにん)の発願により石像の五輪塔形の町石に建て替えられたそうです。

古くからこの道石をたよりに高野山参詣が続けられていたのですね。

世界遺産の地で、歴史を感じる参拝をすることができました。